Carte blanche

Cassons l’addiction : restons chez nous le jour du Black Friday

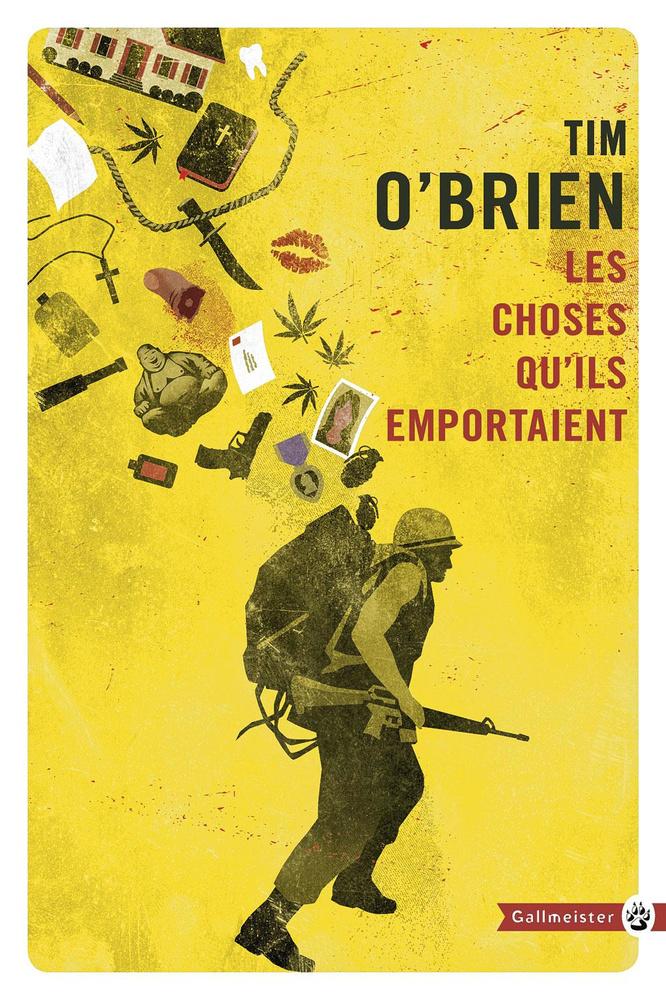

Une fois par mois, l’écrivaine Caroline Lamarche sort de sa bibliothèque un livre qui éclaire notre époque. Aujourd’hui, « Les choses qu’ils emportaient », par Tim O’Brien qui pourrait nous aider à survivre au massacre de l’hyperconsommation.

Le Black Friday, qui ravage la planète en un seul jour de consommation monstrueuse, à coup de cohues insensées, d’enseignes aux portes ouvertes chauffant la rue en ce 29 novembre, de débauche d’emballages en plastique, de gadgets à l’obsolescence programmée, de vêtements bradés au prix de l’esclavage d’enfants de l’autre côté du monde, le Black Friday, donc, me donne envie d’emprunter une phrase à Aurélie William Levaux, dans Bataille (pas l’auteur) (éd. Cambourakis), dont l’irrévérence m’a sauvée de la cohue feel good des promus de l’automne : » Je regrettais que mon pouvoir d’achat ne soit pas encore plus faible, ça aurait été une excuse excellente pour éviter le massacre. »

Eviter le massacre, pendant la guerre du Vietnam, ce n’était pas possible. De 1968 à 1970, Tim O’Brien a fait partie d’une division d’infanterie de l’armée américaine qui traquait les Vietcongs dans la jungle. Son livre (1) a renouvelé la littérature dite de guerre par un dispositif à la fois humble et percutant qui consiste à rendre compte non des mouvements de troupes et des péripéties des combats, mais des choses que les soldats emportent, ce qui leur est indispensable pour ne pas mourir tout de suite : boussole, canif, ouvre-boîte, bombe antimoustiques, briquet, rations alimentaires, gourde, casque en acier, veste pare-balles, mais aussi lettres d’une petite amie, journal intime, Bible, grigris divers, dope, préservatifs. Plus les armes : pistolet, mitrailleuse, lance-grenades, fusil d’assaut, chargeurs et munitions.

Et ce paquetage, dont le poids est déjà une épreuve, revient comme un leitmotiv dans la description des états émotionnels de ces gars de 20 ans pilotés par le lieutenant Jimmy Cross qui est le double de l’auteur. La description d’un galet rond et doux ramassé sur une plage et qu’on roule sous la langue pour atténuer le stress, y côtoie le récit de morts souvent absurdes. Celle – tragiquement inutile car » il n’y avait pas de péril réel » – d’un jeune vietnamien croisé sur le chemin. Ou celle du soldat Lavender qui s’était éloigné un instant, » zigouillé, éclaté, descendu en remontant sa braguette « . » Ils se servaient d’expressions dures pour dissimuler leur terrible douceur « , nous dit Tim 0’Brien, ajoutant que leur manière d’avancer jour après jour n’était pas du courage mais de la peur, oui, » ils avaient seulement trop peur pour être des lâches « .

Aujourd’hui, on dirait que nous avons trop peur pour être autre chose que des lâches. Des lâches qui emportent avec eux tout ce qu’ils peuvent emporter. Non de manière calculée, économe, solidaire, comme des combattants, mais comme des drogués consentant à leur perte, joyeux de la subir, enthousiastes à la précipiter.

Cassons l’addiction. Restons chez nous le jour du Black Friday. Lisons ! Convoquons les auteurs qui pourraient nous aider à survivre au massacre de l’hyperconsommation. Tim O’Brien, cet inclassable devenu un classique, pourrait bien être de ceux-là.

Caroline Lamarche

(1) Les choses qu’ils emportaient, par Tim O’Brien, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean-Yves Prate, Gallmeister, 241 p., 1990.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici