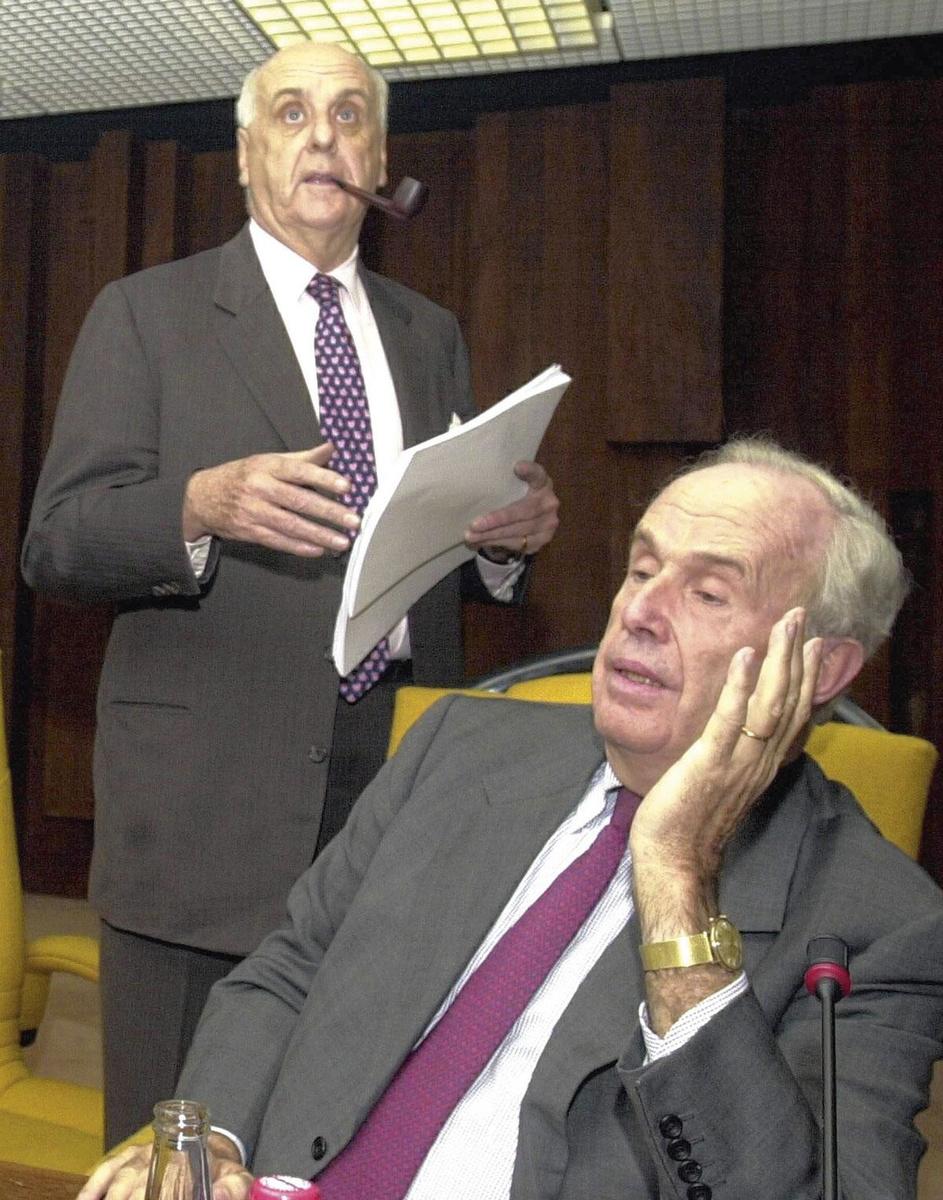

Etienne Davignon, « un grand commis de l’Etat » et sauveur impuissant (portrait)

Il l’a fondée, il l’a sauvée, il s’est retiré : Etienne Davignon n’est plus administrateur de Brussels Airlines, après dix-huit ans de services. Bons et loyaux ? A-t-il été, au fond, un grand capitaine d’industrie ? Un grand diplomate, un grand communicateur, un grand gestionnaire de crise, oui, répondent ceux qui le connaissent. Mais pas forcément un grand manager.

« Etienne Davignon va quitter Brussels Airlines. » Voilà. Ainsi s’est achevée cette carrière, en quelques lignes glissées fin juillet dans quelques journaux, distraitement lues par quelques-uns s’intéressant encore à quelque chose d’autre qu’au rebond, au tracing et au testing. Le comte se retire, au bout de dix-huit années. Cofondateur, président, coprésident puis administrateur. Sa présence n’aurait plus été particulièrement souhaitée, du côté de la maison mère Lufthansa, et l’intéressé s’en va auréolé du sentiment d’avoir accompli « [sa] mission, après avoir créé la compagnie et l’avoir sauvée, avec d’autres, deux fois », a-t-il laconiquement commenté dans La Libre.

Malgré les difficultés financières, malgré la concurrence et désormais malgré le Covid, « SN » n’a de fait pas disparu. Ces dernières années, tout le monde n’aurait pas parié là-dessus. Mais l’entreprise n’est plus belge, elle qui avait été précisément ressuscitée de feu la Sabena pour devenir une fierté noir-jaune-rouge. Convaincre, à l’aube des années 2000, 33 investisseurs nationaux d’injecter 180 millions d’euros dans le projet avait été un exploit, pour Etienne Davignon (qui fêtera ses 88 ans en octobre) et son acolyte Maurice Lippens.

Mais le fleuron est désormais une simple filière allemande, soumise au bon vouloir d’un actionnaire majoritaire d’abord soucieux de ses propres enjeux nationaux. Comme si l’histoire se répétait. La Société générale de Belgique, sans doute la plus grande entreprise que le pays ait jamais connue, finit elle aussi par passer sous pavillon étranger (en l’occurrence, français), malgré les efforts de « Stevie » Davignon – de son surnom – qui la présida de 1988 à 2001. Fortis banque, dont il fut un actionnaire de référence, devint finalement française, après le rachat par BNP Paribas.

Alors ça susurre, parfois. Au détour d’une conversation, économistes et hommes d’affaires nouvelle génération chuchotent que, bon, la carrière du comte Davignon… A-t-il, au fond, été un grand capitaine d’industrie ? Les sociétés sur lesquelles il a influé auraient-elles connu destin différent/meilleur/pire sans son action ? « C’est un sujet que l’on évoque souvent à son propos. Comme au mien », sourit Jean-Pierre Hansen, ancien patron d’Electrabel, qui fut son voisin de bureau chez Engie et qui le connaît depuis 1991.

Destin différent, assurément. La Générale de Belgique, Etienne Davignon n’avait pas eu l’intention de la diriger. L’espoir, sans doute, en étant recruté par le gouverneur René Lamy. Mais la relation entre les deux hommes s’était peu à peu tendue et, à la fin des années 1980, la recrue s’apprêtait à faire ses cartons. « J’avais été le trouver pour essayer de le convaincre d’intervenir, lorsque Carlo De Benedetti avait lancé son OPA (NDLR : offre publique d’achat). J’avais très peur qu’il prenne le contrôle, le gouverneur Lamy ne faisait que des bêtises, raconte Maurice Lippens. Mais Stevie m’avait répondu : ‘Je pars en avril. Je ne commets pas de parricide.' »

Et puis Suez avait débarqué, pour contrer les velléités italiennes, et avait exigé sa présence. « Ce sera Davignon, sinon on ne fait rien. » « Il a été indispensable pour calmer les Français. Tout aurait été différent s’il n’avait pas été là », poursuit son ami. Qui, en affaires, se souvient pourtant d’homériques disputes. « Une fois, il en était ressorti la voix rauque et moi, sourd. Il criait tellement que nos chauffeurs étaient venus voir si nous ne nous battions pas ! »

La crise, son milieu naturel

Lorsque le comte bout, ceux dans sa ligne de mire n’en sortent pas intacts. « Il y a des gens qu’il énerve, d’autres qui le jalousent, il en a peut-être humilié l’un ou l’autre, mais ça lui est égal », assure cet observateur. Etienne Davignon n’a jamais été meilleur que dans des situations de crise. « En fait, il est presque né dans une crise », analyse Jean-Pierre Hansen, citant son enfance à Berlin où son père était ambassadeur de Belgique juste avant la Seconde Guerre mondiale, puis son rôle central de diplomate au Congo (où il avait débarqué presque par hasard, comme stagiaire au ministère des Affaires étrangères), son intervention en tant que vice-président de la commission européenne dans l’épineux dossier sidérurgique du début des années 1980…

« Il a appliqué, en affaires, les méthodes de négociation qu’il pratiquait depuis toujours comme diplomate, décrit l’ancien patron d’Electrabel. Pour faire passer la voix de la Belgique, ce tout petit pays, il essayait toujours de trouver un angle d’attaque et d’analyse des dossiers que les autres n’avaient pas. » Disséquer les gens, leurs souhaits, leurs limites, leurs concessions… Un modèle de calme. « Il s’émeut très peu », assure l’un. « C’est le propre d’un diplomate : ne jamais perdre la face. Remporter et faire croire que l’autre n’a pas perdu », dépeint cet observateur avisé. « Il a l’instinct de l’autre, complète Louis Michel, l’un de ses relais dans le monde politique. Il sent très bien les qualités et, sans doute, les défauts de la personne en face de lui. »

Davignon, homme de relations, de contacts, doté d’un carnet d’adresses plus épais qu’un bottin, mondialement rempli au fil de sa carrière de vice-président de la Commission européenne. La présidence, il en avait rêvé, il l’a effleurée, il aurait pu en hériter, si les Anglais n’avaient pas sorti leur veto.

Davignon, homme de communication. Contrairement à beaucoup d’autres businessmen et de diplomates, l’homme n’a jamais fui la presse, comprenant les avantages qu’il pourrait en tirer. « Il aime parler aux journalistes, oeuvrer à se les mettre dans la poche », remarque le même observateur. Tout le contraire d’un Albert Frère, son grand adversaire. « Un jour, se remémore Louis Michel, nous avions été invités à participer à une conférence sur l’Europe à la haute école Marie Haps. Il s’était amené, sans une note, et je me rappelle m’être surpris à l’écouter de manière tout à fait admirative. Il a une grande aisance, une clarté extraordinaire, un sens pédagogique exceptionnel. »

Mais Davignon, homme de chiffres, ça non. « Certainement pas », abonde quelqu’un qui a siégé dans un même conseil d’administration. La gestion quotidienne, les banals petits tracas, pas son dada. Il n’a d’ailleurs jamais officié comme manager ou CEO. Trop terre à terre. « C’est un grand capitaine d’industrie mais comme chairman, pour chapeauter un ensemble, estime Maurice Lippens. Lors de réunions, il ne connaissait pas nécessairement toujours bien ses dossiers. Mais il écoutait parler les uns et les autres et il comprenait parfaitement. Il a une intelligence fulgurante. »

« Un homme d’affaires sans capital »

« Si Bozar (NDLR : dont il est président du conseil d’administration depuis 2000) a réussi sa transformation et son financement, c’est grâce à Davignon. C’est ça, sa force, plutôt que la gestion », observe Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir, qui a couvert l’affaire de la Générale de Belgique et qui a coécrit, en 1999, Le Bal des empires (éditions Racine), sur les dessous du capitalisme belge. « On a beaucoup posé cette question à son sujet : est-ce que quand Davignon passe, l’entreprise passe sous contrôle étranger ? Son problème, finalement, c’est qu’il a été un homme d’affaires sans capital. »

L’opposé d’un Albert Frère, finalement le seul capitaliste belge, qui présidait quelques grandes sociétés… et les possédait. Stevie Davignon, pas sans le sou mais sans fortune, a toujours dû convaincre d’autres détenteurs de capitaux, publics ou privés. Or, à la Société Générale de Belgique comme chez Brussels Airlines, ni l’Etat ni les gros investisseurs francophones ne furent franchement enthousiastes à l’idée d’injecter quelques millions. A la différence de joueurs étrangers…

« Il y a deux camps, synthétise ce spécialiste universitaire. Ceux qui disent – comme Davignon – « on s’est battus, mais la disparition des entreprises belges est le fruit d’une époque, de la mondialisation, on ne pouvait pas faire plus, le monde politique n’était pas soutenant… ». Et ceux qui soutiennent qu’on aurait pu, dû davantage jouer la carte belge. Il n’y a pas de vérité objective entre les deux écoles. »

« Des couillons, ceux qui disent que j’ai vendu les bijoux de la couronne », lançait le comte dans une interview au Soir, en février 2018. Car il l’aime, cette couronne, lui qui reste un proche conseiller de l’entourage du roi Philippe.

Sa carrière a sans doute été traversée de l’arrogance de l’ambition, de la suffisance de celui qui connaît sa valeur mais tous ceux qui le connaissent usent de la même expression : « un grand commis de l’Etat ». Rien d’autre ne l’animerait davantage, depuis plus de soixante ans d’investissement dans la diplomatie puis le monde des affaires. Un serviteur du pays. Un sauveur finalement impuissant.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici