L’année 2020 vue par Edgar Morin: « Il faut mondialiser et démondialiser »

Le philosophe tire, du haut de ses 99 ans, les leçons de la crise du coronavirus et de cette année si particulière. De l’épreuve, l’être humain peut-il sortir un mieux pour demain? Pas sûr tant les soucis du quotidien ont le pouvoir d’inhiber les meilleures volontés. En prêcheur pour éveiller les consciences, Edgar Morin propose de changer de voie et de bâtir une force qui conjugue écologie, économie, assistance aux personnes et aux territoires.

> 100 notes d’un indispensable espoir dans une année de m…

« La prise de conscience de la communauté de destin terrestre devrait être l’événement clé de notre siècle », clame Edgar Morin. Le philosophe des catastrophes et des renaissances voit-il dans l’inédite crise pandémique que le monde a connue ces derniers mois le déclencheur d’un sursaut de l’humanité? Il n’en est pas convaincu car le dérèglement climatique, qui le préoccupe depuis la révélation de ses premiers signes au début des années 1970 et dont la menace pourtant se précise, n’a pas, en cinquante ans, réduit les égoïsmes ni entamé les priorités accordées aux intérêts particuliers. Dès lors, il ne reste plus à Edgar Morin qu’à prêcher sans relâche pour faire émerger une nouvelle voie, une conscience planétaire qui déboucherait d’elle-même sur l’idée d’une Terre-patrie. C’est ainsi qu’à 99 ans, le philosophe poursuit une production éditoriale toujours aussi féconde avec la parution ces derniers mois, entre autres écrits, de Changeons de voie. Les leçons du coronavirus (1) et L’entrée dans l’ère écologique (2). Des repères précieux en cette période annoncée de grandes incertitudes.

La crise du coronavirus a frappé toute l’humanité. A-t-elle renforcé l’idée d’une communauté de destin planétaire?

Cette communauté de destin est visible pour nous, observateurs. Elle n’est pas vécue par les êtres humains. C’est cela qui est tragique. Avant même la pandémie, une série de phénomènes – la destruction de la biosphère, la multiplication des armes atomiques, la croissance économique guidée par le profit et multipliant les inégalités – a mis les humains de tous les continents et de toutes les ethnies devant des périls communs. C’est cela, la communauté de destin. Mais comme souvent dans les périodes de crise – j’ai vécu celle des années 1930 – les angoisses, au lieu de se cristalliser sur ces périls, se traduisent beaucoup plus par des attitudes de fermeture, des xénophobies, des racismes… Cette communauté de destin n’est pas vécue. Elle n’est pas pensée. Les gens s’inquiètent de leurs problèmes purement individuels ou nationaux. Ils ne voient pas du tout les questions qui nous concernent tous.

Que faudrait-il faire pour susciter cette prise conscience?

Que voulez-vous faire face à des individus aussi dispersés? On n’a pas prise sur les nations, les Etats, l’ONU… Il faut prêcher. Il faut essayer de répandre cette conscience, de la communiquer au plus grand nombre pour qu’elle devienne une force, une force réelle. C’est comme cela que les messages du Bouddha, de Jésus, de Mahomet et d’autres se sont propagés de proche en proche et se sont transformés en une force historique. C’est ce vers quoi il faut tendre même si, pour le moment, on prêche dans le désert ou dans le demi-désert…

Le choc de l’épidémie de Covid-19 peut-il favoriser la prise de conscience concomitante de la menace de la crise climatique?

La réponse est équivoque. Pour certains esprits, la crise du coronavirus montre qu’il y une relation entre la pandémie, le développement de ce type de virus et les nouvelles conditions de la biosphère liées aux rapports entre l’homme, les animaux et la nature. Pour d’autres esprits au contraire, elle occulte la question écologique. L’alerte sur la dégradation de notre environnement remonte à 1972, il y près de cinquante ans, avec la publication du rapport Meadows (NDLR: » Les Limites à la croissance (dans un monde fini)« , réalisé par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology). Mais la prise de conscience est très, très lente. Je fais partie de ces quelques inquiets qui, dès le début, ont insisté sur l’importance de ces constats – les pollutions de l’atmosphère, des sols, de la nourriture – pas seulement pour le monde extérieur, mais pour nous tous. On se rend pourtant compte que le message est très difficile à faire passer. Pourquoi? Dans une de ses déclarations, le président français Emmanuel Macron dit être devenu écologiste. Attendons de voir… Mais je remarque que, là aussi, comme souvent dans l’histoire, on se précipite en aveugle sans voir que l’on va vers le précipice…

En effet, pendant ces cinquante ans, peu de choses ont été faites, constatez-vous. La menace de la catastrophe écologique annoncée n’est-elle pas encore assez prégnante?

C’est comme dans la chanson, « J’y pense et puis j’oublie ». On est pris par le quotidien. Pas seulement nous, les humains, les hommes, les femmes, mais aussi les gouvernants. Ils sont occupés par les urgences immédiates. Ils ne voient pas que l’essentiel, encore plus urgent, réside dans le destin de la Terre et de ses habitants. Donc, la situation est compliquée. Il est certain que, comme le disait le poète Friedrich Hölderlin, « là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve ». Il est possible qu’une fois que l’on sera dans la proximité de catastrophes diverses, peut-être que l’on réagira. Et peut-être qu’il ne sera pas trop tard. Quand ont eu lieu les accidents nucléaires de Fukushima au Japon (NDLR: le 11 mars 2011) et auparavant de Tchernobyl en ex-URSS (NDLR: le 26 avril 1986), ils ont suscité une grosse émotion. Or, non seulement on oublie, mais les responsables de la catastrophe au Japon ont recommencé à procéder selon les mêmes méthodes qu’auparavant. Le malheur est que d’énormes puissances d’argent sont guidées par des intérêts immédiats et n’ont pas du tout le sens de la préoccupation à long terme de l’humanité. Le problème réside là.

Vous écrivez que les solutions immédiates à la soudaine paralysie économique du confinement mondial ont été contraires au dogme qui gouvernait l’économie. Cela justifie-t-il les critiques du néolibéralisme?

Un certain nombre d’esprits ont peut-être compris les travers du néolibéralisme. Mais pas assez. Surtout, il n’y a eu aucune force cohérente organisée qui ait été capable de promouvoir une nouvelle politique à la fois économique, écologique, sociale et humaine. Donc, on est face à une situation qui reste très dangereuse parce que l’on n’a pas pu faire de véritables progrès dans ce domaine.

Vous prônez une remise en question de la mondialisation, notamment dans les domaines sanitaire et alimentaire. Pourquoi?

Dans Changeons de voie, j’écris qu’il faut mondialiser et démondialiser. Il faut analyser ce qui doit être conservé de la mondialisation, tout ce qui est coopératif, tout ce qui est culturel… Et il faut voir ce qui doit être démondialisé. Des renationalisations sont effectivement indispensables dans les secteurs sanitaire et alimentaire mais aussi dans d’autres industries de base. Dans le fond, ce serait le rôle d’un conseil des citoyens, aidé par les gouvernants, d’établir ce qui doit continuer à être mondialisé et ce qui ne doit plus l’être. C’est un choix à opérer en fonction de la vie, des besoins et des attentes dans les territoires. Il y a en effet des territoires qui meurent, humainement et biologiquement. Il faut les sauver. Nous devons revitaliser nos campagnes. Or, dans le domaine de l’agriculture, on observe presque le phénomène inverse. Nous avons une production de blé destinée à l’exportation et nous n’avons pas assez de productions locales. Il faut repenser tout cela.

La crise sanitaire nous a contraints à une certaine « tempérance consommatrice ». Ce phénomène va-t-il durer?

Les confinements ont effectivement favorisé les petits producteurs, les maraîchers, la consommation locale. Je crois qu’une partie de la population commence à prendre des habitudes alimentaires saines. Si on ne peut pas se payer le biologique, au moins, on peut se payer le maraîchage, le recours au fermier de proximité… On peut aussi diminuer la consommation de viande et augmenter celle des légumineuses. Si les consommateurs, qui sont des citoyens, s’unissaient en une masse critique, ils auraient une influence énorme sur les circuits de consommation. Et, par corollaire, sur le pouvoir de la publicité et de l’argent. Aujourd’hui, une grande partie des achats se fait à l’incitation de publicités. Beaucoup de produits exaltés par elle, comme les boissons sucrées, ne sont bons ni pour les enfants ni pour les adultes. L’excès de sucre est une des principales causes de beaucoup de maux et de perturbations dans l’organisme. Le mouvement pour une alimentation plus saine est réel. Mais il n’est pas assez fort. Et il n’est malheureusement poussé ni par les instances médicales officielles ni par les partis politiques, qui se sont désintéressés de ces questions alors que c’est une affaire citoyenne.

> Une bonne nouvelle dans une année pourrie: la solidarité, ce filet à onze millions de mailles

Vous écrivez que le mondialisation a créé une interdépendance sans solidarité. Est-il possible de bâtir une altermondialisation avec de la solidarité?

La solidarité n’est possible que si des choses se font à l’échelle internationale. Or, les solidarités pendant la crise sanitaire ont été observées plus dans un cadre national que planétaire. Il y a eu des exceptions tout de même. Par exemple, certains chercheurs de différents pays se sont unis pour trouver des remèdes à la pandémie. Je suis pour toutes les coopérations internationales et pour la mondialisation de toutes les solidarités.

« Alors que des jeunes de banlieue, des restaurateurs, des ménagères préparaient des repas gratuits pour les démunis, les premiers de cordée attendaient le plus souvent sur leurs sommets le moment de tirer à nouveau la corde à eux », écrivez-vous. Pourquoi la solidarité s’exprime-t-elle davantage parmi les moins nantis?

Plus on est dans l’aisance, plus on tend à vivre de façon égocentrique et égoïste, moins on a de relations concrètes avec ses voisins et ses proches. Les populations pauvres, elles, sont dans un rapport quotidien, ont le sens de ce qui manque et pratiquent donc plus facilement la solidarité. Cette solidarité elle-même a été stimulée par la pandémie. Dès que survient une situation difficile, une catastrophe, une solidarité dormante se réveille. On l’a vu. Beaucoup de jeunes se sont montrés solidaires, y compris ceux des banlieues.

La focalisation pendant la crise sur des professions en général peu valorisées peut-elle inverser la hiérarchie des valeurs?

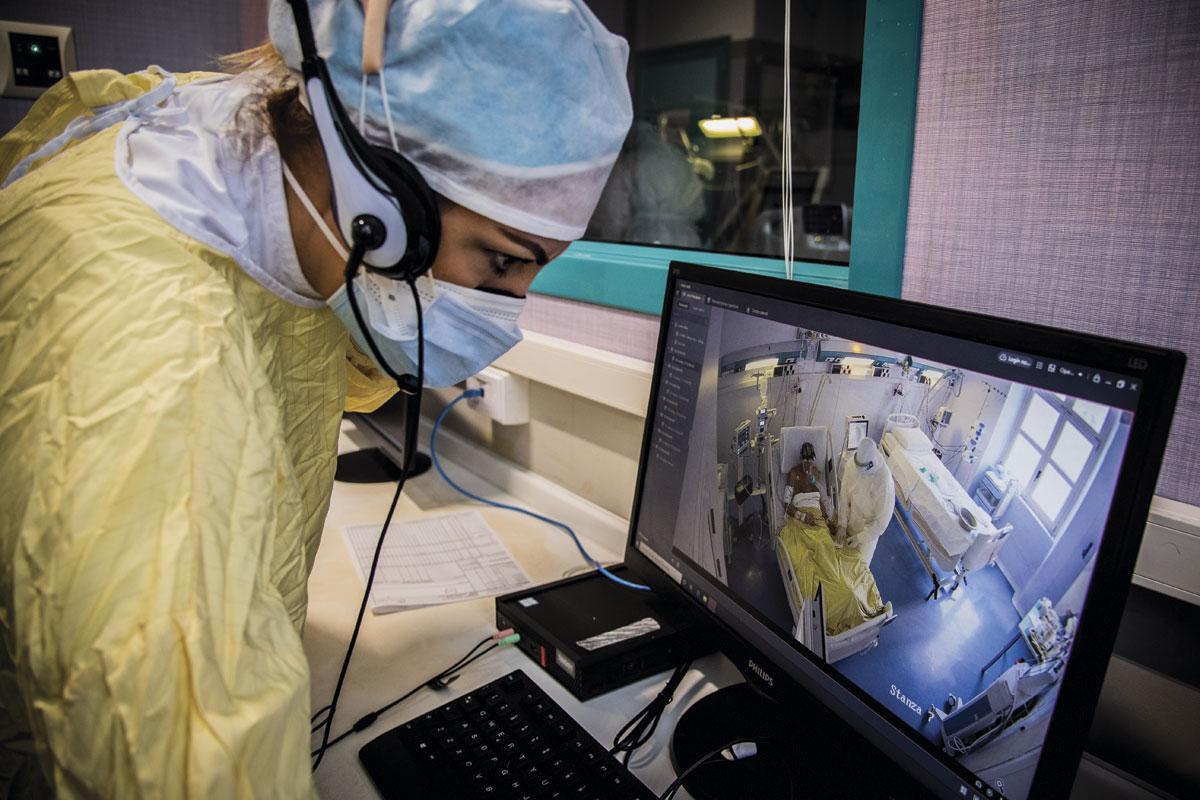

Les périodes de confinement nous ont montré que les éboueurs, les balayeurs, les facteurs, les infirmières, les caissières… étaient vitalement beaucoup plus utiles que les patrons du CAC 40. C’est incontestable. En plus, ces catégories pourtant essentielles sont particulièrement sous-payées et mal considérées. On a commencé à comprendre cela pendant le premier confinement. Mais beaucoup de choses s’oublient. Surtout si aucune force sociale, politique, culturelle ne nous aide à en maintenir la conscience.

Vous appelez à adopter une nouvelle voie. Quels devraient en être les grands axes?

La nouvelle voie sera une politique qui intègre les problèmes économiques et écologiques et qui stimule elle-même l’économie et le travail. Si vous commencez à développer les énergies propres et les outils pour vivre de manière plus écologique, vous créez du travail, de l’emploi, de l’essor économique. Il faut comprendre que créer des parkings autour des villes pour que leur centre soit piétonnisé et salubre, c’est aussi des investissements, que réinvestir dans les lignes ferroviaires secondaires abandonnées, c’est utile… Une vaste politique de revitalisation des territoires intégrant l’écologie, l’économie et la santé publique est possible.

Il faut prévoir l’éventualité de l’imprévu, écrivez-vous. Comment nos sociétés peuvent-elles réapprendre à gérer l’imprévu, domaine dans lequel elles n’ont pas nécessairement brillé pendant la crise sanitaire?

L’éducation peut jouer un rôle. Il faut familiariser les élèves avec l’idée de l’incertitude et la manière de l’affronter plutôt que de vouloir leur asséner continuellement nos certitudes. Pendant des générations, nos ancêtres ont dû faire face aux incertitudes. Nous-mêmes, nous les affrontons tout en l’ignorant. A votre naissance, vous ne pouvez pas savoir comment évoluera votre santé pendant toute votre vie, si vous serez heureux ou non en couple, dans quelle mesure vous vous épanouirez dans votre profession, si vous gagnerez au lotto… Bien entendu, vous pouvez faire en sorte de bénéficier du maximum de sécurité sociale pour affronter d’éventuelles maladies, mais la sécurité ne sera jamais totale. Nous sommes une espèce, comme toutes les espèces vivantes, qui est confrontée aux risques. On peut certes combiner le risque et la précaution. Mais on ne peut jamais éliminer complètement le risque parce que c’est notre destin.

La période actuelle est-elle plus troublée que d’autres périodes que vous avez vécues? L’idée du progrès perpétuel est-elle un leurre?

L’idée de progrès comme loi nécessaire de l’histoire n’a plus cours. On a vu tellement d’empires s’effondrer… On voit aujourd’hui que le progrès technique et scientifique n’est pas le progrès moral, intellectuel. Le progrès est une possibilité. Mais il n’est pas irréversible. C’est comme la démocratie. Elle est un progrès par rapport aux dictatures. Mais elle n’est pas irréversible. On l’a souvent observé dans l’histoire de l’Europe. Il faut abandonner l’idée du mythe du progrès. Mais il faut croire dans le progrès de nos relations humaines. Et le vouloir.

(1) L’Entrée dans l’ère écologique, par Edgar Morin, L’Aube, 162 p.

(2) Changeons de voie, par Edgar Morin, Denoël, 160 p.

Bio express

1921

Naissance le 8 juillet à Paris.

1942

Licences en histoire- géographie et en droit.

1943

Commandant au sein des Forces françaises combattantes.

1946

Publie L’An zéro de l’Allemagne (éd. de la Cité universelle).

1950

Intègre le Centre national de la recherche scientifique.

1973

Publie Le Paradigme perdu. La nature humaine (Seuil, 246 p.).

1977

Premier tome de La Méthode, La Nature de la nature (Seuil, 414 p.)

1993

Terre-Patrie, coécrit avec Anne-Brigitte Kern (Seuil, 224 p.).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici