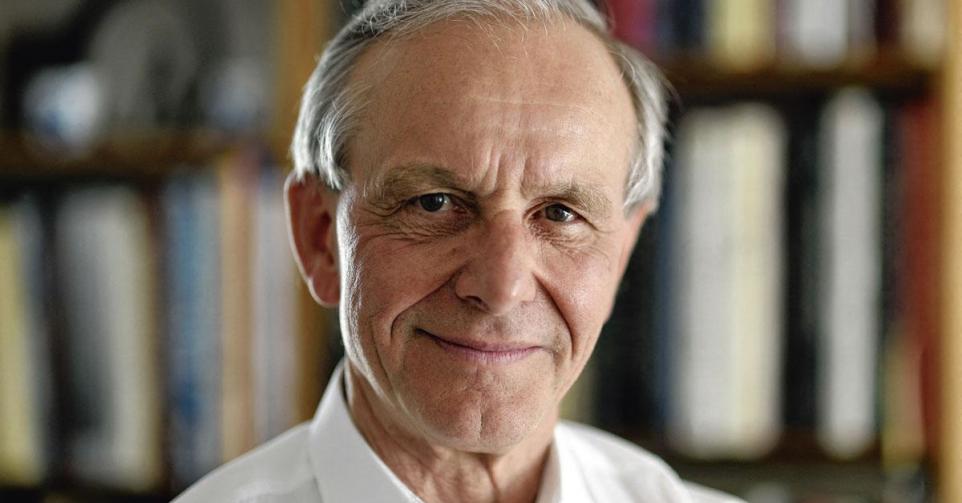

Axel Kahn: un généticien qui « aime les personnes comme elles sont » (entretien)

« Sois raisonnable et humain », lui avait enjoint son père avant de se suicider. Le généticien français a puisé dans ce conseil une conduite de vie orientée vers l’attention aux autres, singulièrement les plus fragiles. Pour être humain, il faut ressentir la capacité de réciprocité avec les autres, énonce Axel Kahn. « Si je cherche mon autonomie, pourquoi la refuser à l’autre? »

Axel Kahn est décédé ce mardi 6 juillet. Voici le « grand entretien » qu’il avait accordé au Vif en mai dernier.

Pendant la crise du coronavirus, il a arpenté quelques plateaux de télévision et de radio. Pour y exprimer son point de vue de médecin et de généticien sur la nouvelle maladie mais aussi et, surtout, pour porter le message des victimes de l’ancienne, le cancer, que la focalisation sur la Covid risquait de pénaliser. Axel Kahn a honoré là avec brio, comme il l’a fait pour toutes ses fonctions, son mandat de président de la Ligue nationale contre le cancer. Le 11 mai, cette grande institution annonce pourtant son retrait. « Je lutte contre le cancer et il se trouve que la patrouille m’a rattrapé », explique le scientifique, six jours plus tard, au micro de la matinale de France Inter. Une grande dignité. Un exemple. Pour tous, pour les jeunes en particulier. Lui pour qui l’éducation, à l’image du rôle qu’elle a joué dans sa vie, est essentielle. « Permettre aux jeunes d’accéder aux références à des normes humanistes supérieures, les ouvrir au doute, condition de la tolérance, leur insuffler l’amour de la liberté de conscience sont des finalités de l’enseignement, qui ne peut jamais être seulement celui des lois de la nature, des réponses aux questions du comment. Il se doit aussi d’aborder la question de la valeur des êtres et de ce qui la fonde, en raison ou en foi », écrit Axel Kahn dans Et le Bien dans tout ça? (1). Réalisé avant l’annonce de sa maladie, l’entretien qui suit parle beaucoup de l’attention aux autres. Un fil conducteur dans la vie d’Axel Kahn.

Bio express

- 1944 Naissance le 5 septembre à Petit-Pressigny, en Indre- et-Loire, au centre de la France.

- 1974 Diplôme de docteur en médecine.

- 1992-2004 Membre du Comité consultatif national d’éthique.

- 2001 Publie L’Avenir n’est pas écrit, avec Albert Jacquard (Bayard).

- 2002-2007 Directeur de l’Institut Cochin à Paris, centre intégré de recherche biomédicale pluridisciplinaire.

- 2007-2011 Président de l’université Paris-Descartes.

- 2016 Publie Etre humain, pleinement (Stock).

- 2019 Président de la Ligue nationale contre le cancer.

Comment réussir à entretenir tout au long de sa vie le bien dans sa relation à l’autre, que vous définissez comme l’humanisme?

C’est une question que je me pose depuis mes quinze ans, au moment où la perte de la foi catholique m’a amené à l’interrogation: « Est-ce que tout est à rejeter dans la foi catholique, en particulier l’humanisme chrétien? ». Peut-on conserver un humanisme qui ne soit plus chrétien? Peut-on le refonder en raison, sans l’hypothèse du bon Dieu? C’est l’itinéraire intellectuel de ma vie. Je m’y suis tenu. Ainsi, lorsque, comme tout le monde, je suis tenté de faire des petites saloperies – jamais des grandes – et que je commence à les commettre, je suis tellement malheureux que je les évite. C’est une méthode d’une redoutable efficacité. Je fais souvent remarquer, en riant et sans vouloir dresser de comparaison, qu’une sainte ou un saint qui aurait horreur d’agir pour le bien ressentirait cela comme insupportable. La considération morale que l’on acquiert dans l’appréciation de soi-même par tel ou tel geste renforce la satisfaction, le bien-être que l’on ressent psychiquement lorsque l’on a fait une bonne action.

La société gagnerait-elle à reprendre conscience des notions du bien et du mal?

Il ne faut en tout cas pas l’en évacuer. Dans le livre, je parle de certaines situations où distinguer la frontière entre le bien et le mal est problématique. La vie politique, par exemple, ne peut jamais être réductible à la poursuite du bien. On voit bien que dans le métier des armes modernes, des robots, de l’intelligence artificielle, le bien n’est pas le seul moteur. D’autres considérations entrent en ligne de compte. Mon sentiment est que si, dans une situation donnée, il devenait impossible d’évoquer la perspective du bien, alors, elle serait inhumaine.

Est bien tout ce qui prend en considération la valeur intrinsèque de l’autre et qui agit pour la préserver.

Pourquoi l’universalité de valeurs semble-t-elle aujourd’hui plus difficile à faire accepter?

Si l’universalité des valeurs, c’était l’imposition des moeurs et coutumes de la civilisation dominante, celle des conquérants et des colonisateurs, elle est bien évidemment devenue insupportable. Insupportable. Mais – et c’est le fondement de toute la pensée de philosophie morale – il existe quand même un socle ontologique de valeurs universelles. Je dis ontologique parce que si l’aptitude à penser ces valeurs n’avait pas existé, on ne serait pas humain. Pour être humain, il faut évidemment l’être biologiquement mais il faut également nous édifier les uns les autres dans une communauté humaine. Cette interaction conduit à la capacité de ressentir la réciprocité avec les autres. Si je me pense libre, pourquoi l’autre ne le serait-il pas? Si je cherche mon autonomie, pourquoi la refuser à l’autre? Si je n’aime pas que l’on me fasse du mal, pourquoi ferais-je du mal à l’autre? Si j’essaie que l’on m’aide, pourquoi n’aiderais-je pas l’autre? Si je n’accepte pas que l’autre ait tout et moi rien – c’est le principe de justice -, comment pourrais-je tolérer que moi, j’ai tout, et que lui, il n’ait strictement rien? Cette réciprocité-là permet en pratique de profiter de l’influence humanisatrice de l’autre. Telle est, selon moi, la racine d’une morale universelle extrêmement limitée. Est bien tout ce qui prend en considération la valeur intrinsèque de l’autre et qui agit pour la préserver. Est mal tout ce qui la nie et qui la menace.

Certaines nouvelles affirmations militantes, identitaires, vous inquiètent-elles sur la possibilité de l’universel?

Il y a énormément de nouvelles affirmations d’identité dans la société. Prenez le mouvement woke. La revendication de la reconnaissance des comportements d’antan de la part de personnes dont les ancêtres ont connu des souffrances inouïes est légitime. L’esclavage est une abomination absolue. Mais transformer cette revendication en une culpabilité de principe de tous ceux qui appartiennent au même groupe que les auteurs des crimes passés, c’est aussi un racisme. Si on me dit, bien que je sois antiraciste, solidaire des souffrances, révolté par l’esclavage, que je suis un salaud non pas à cause de ce que je fais ou je pense mais à cause de ma couleur de peau, c’est incontestablement du racisme.

Faut-il craindre l’intelligence artificielle et ses conséquences?

La question n’est pas de savoir s’il faut avoir peur ou non de l’intelligence artificielle. C’est une réalité et c’est sans doute le phénomène le plus important apparu depuis l’invention de l’écriture. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, se développe à côté de l’intelligence humaine une intelligence artificielle, au départ balbutiante, désormais réellement innovante, et dont on ne voit pas les limites. C’est bouleversant. Par conséquent, la question est: « Comment allons-nous parvenir à continuer à tracer le sillon d’une vie humaine dans un monde où nous serons entourés de robots dotés d’une intelligence croissante, extraordinaire mais non humaine, qui sont eux-mêmes le produit de l’intelligence humaine qui les a conçus? » J’y ai beaucoup réfléchi en posant le problème de la manière suivante: « Dans ce monde de robots intelligents, comment sera-t-il possible pour un homme de continuer à être heureux? », sachant que l’un des buts de la vie est d’être heureux et qu’on n’est jamais heureux seul.

L’être humain parviendra-t-il à garder une mainmise sur l’intelligence artificielle?

Question compliquée. Je crois qu’il sera possible qu’il n’en soit pas dépendant. Ce qui différencie le plus l’intelligence artificielle de celle des humains, est que notre raison est en permanence connectée à la passion. Et la passion ne peut pas être déliée du corps. Or, les robots n’ont pas de corps. Pour nous sentir heureux, on ne peut pas faire abstraction de l’engagement du corps, de sa participation à notre bonheur dans tous les domaines, l’amour, la bonne chère, l’émotion que suscite la vision de la beauté, etc. N’ayant pas de corps, les robots éprouvent beaucoup de difficultés à participer à notre recherche individuelle de bonheur. Si nous voulons conserver une vie humaine heureuse, il faut que nous nous y collions nous-mêmes. Ce ne sont pas les robots qui nous le permettront.

L’idée catastrophiste selon laquelle tout va de mal en pis dans le monde n’est heureusement pas exacte.

Il y a de très belles pages dans votre livre sur les personnes handicapées, les personnes en fin de vie. Vous insistez beaucoup sur la notion d’accompagnement de celles-ci. En quoi vous paraît-elle essentielle?

Deux termes me semblent très importants: fragilité et accompagnement. La fragilité n’est jamais désirable. Il n’empêche que cette fragilité non désirable fait société. Un groupe de personnes sera intéressé à réaliser des choses ensemble et à en tirer un plaisir partagé. Si elles ne ressentent pas le besoin de se soucier les unes des autres, de prendre soin les unes des autres, alors elles ne feront pas société. Le « prendre soin » est le début du moteur de l’édification d’une société. Comment considérer la fragilité humaine, qui est fragilité mais qui est humaine? Faut-il l’objectiver? Faut-il se considérer sûrs de soi-même, en bonne santé, puissants, supérieurs à ces personnes fragiles? Non, la seule bonne attitude est de les accompagner, au sens étymologique du terme, dans une relation telle que nous puissions partager le pain avec elles. On partage le pain avec un égal, en situation de fragilité, qu’il nous faut aider. Celui-là nous apporte quelque chose en retour dans notre propre édification et dans celle de la société, par sa richesse, affective, mentale, psychique. Il est un autre nous-même. Nous avons avec lui comme avec les autres ce lien de réciprocité fondamental qui fonde ma pensée morale.

Estimez-vous que la société a négligé cette dimension ces dernières années?

Il faut être franc. Globalement, il y a un progrès dans la prise en compte de la fragilité. Même au regard de la durée de ma vie, plus d’efforts, plus d’engagements sont développés aujourd’hui afin d’aider les personnes handicapées et fragiles que quand j’étais un petit garçon ou un jeune médecin. Il n’y a aucun doute là-dessus. L’idée catastrophiste selon laquelle tout va de mal en pis dans le monde n’est heureusement pas exacte. Cela étant dit, bien entendu, le champ est tellement immense, il y a tant à faire qu’il est difficile d’en arriver à la conclusion que l’on en fait assez.

La crise du coronavirus va-t-elle modifier l’attention portée aux politiques de santé et de soins?

Je ne vois pas beaucoup d’éléments favorables à ce type d’évolution. Je sais qu’il y a énormément de thèses sur l’après-Covid ou sur la période qui succédera à celle de la Covid puisqu’il n’est pas garanti que l’on connaisse vraiment un après-Covid. Certaines sont catastrophistes ; d’autres, au contraire, sont presque idylliques. Dans l’ensemble, je considère que la société d’après la crise actuelle ressemblera à celle d’avant, avec des modifications importantes, mais plutôt en pire. On assistera néanmoins à quelques développements positifs. Par exemple, dans le rôle et la place de la santé qui a toujours été à la fois super valorisée mais aussi déconsidérée. Super valorisée: le 1er janvier, on se souhaite « Bonne année, bonne santé ». De tous les souhaits positifs pour l’année, celui concernant la santé est le plus important. Très souvent cependant, dans les gouvernements, le département de la Santé était dévolu jadis à un secrétaire d’Etat, pas à un ministre de plein exercice. Celui qui en avait la tutelle avait généralement le titre de ministre des Affaires sociales. On considérait avant tout la santé comme un danger pour les finances publiques. Dans le même ordre d’idées, un président de la République américaine comme Donald Trump a pu accéder au pouvoir avec un projet, qu’il a mis en oeuvre, de détricotage des réformes de santé introduites par son prédécesseur. Les résultats ont été évidemment catastrophiques. Au moins dans un proche avenir, c’est une chose qui deviendra plus difficile.

La rapidité avec laquelle on a trouvé un vaccin contre la Covid n’installe-t-elle pas l’idée d’une différence de traitement entre les personnes atteintes du coronavirus et celles victimes d’autres maladies, comme le cancer ou le sida?

Dans une grande émission de la matinale de France Culture en avril 2020, j’avais prédit qu’il y aurait des vaccins contre la Covid avant la fin de l’année. A l’époque, on n’était pas nombreux à le prédire. L’histoire naturelle de la Covid rendait pourtant cette découverte probable. La maladie survient. Elle produit une réaction anticorps. Dans l’immense majorité des cas, cette réaction guérit la maladie. Or, si le corps est capable de développer des globules blancs et des anticorps en mesure de neutraliser le virus, on doit pouvoir reproduire le processus pour des vaccins. C’est aussi simple que cela. Pour le sida, c’est différent. Il y a énormément d’anticorps contre le virus du sida. Aucun n’est neutralisant. C’est une difficulté considérable. Le phénomène est un peu semblable pour le cancer. De surcroît, il existe autant de cancers que de formes de tumeur, soit presque un cancer par personne avec une diversité de modifications et de caractéristiques des cellules cancéreuses. Autant l’immunothérapie, qui détruit les cellules cancéreuses d’une personne donnée, est un grand traitement utilisé aujourd’hui, autant l’idée d’un vaccin préventif est théoriquement impossible. Il n’y a donc pas deux poids deux mesures entre les malades de la Covid et les autres.

Votre père vous a inculqué que « chacun doit faire son devoir ». Quel était le vôtre et estimez-vous l’avoir mené à bien?

Je ne répondrai pas à la dernière question. Ai-je fait mon devoir en toutes circonstances? C’est à vous et à tous les autres qui m’ont vu vivre, éventuellement, de le dire. Faire son devoir est la principale activité pour n’importe qui veut arriver à déterminer sa conduite, c’est-à-dire se poser la question: « Dans la situation face à laquelle je suis, dans l’analyse que je fais de mes relations avec autrui, quel est mon devoir? ». Mon père, en se suicidant, m’a laissé une lettre qui commence par « Tu es, Axel, sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires » et qui finit par « Sois raisonnable et humain ». Avec les années, j’ai interprété cette lettre comme ceci: « Tu es raisonnable. Utilise toutes les possibilités de ta raison pour savoir ce que tu dois faire. Mais sois humain. » C’est-à-dire, aime les personnes comme elles sont. N’aime pas que celles qui te semblent fulgurantes, positives. La vraie vie est faite de femmes et d’hommes qui sont effectivement magnifiques et d’autres qui sont plutôt médiocres, plutôt banals, voire négatives. C’est ainsi. Fort de cette indication, fort de ta raison, avec le souci d’être humain, détermine ce qu’est ton devoir. C’est à toi que cela revient. C’est à toi de le déterminer. Mais quand tu l’auras déterminé, alors fais-le. Durement si nécessaire.

Est-ce l’alliance de la raison et de l’empathie?

Il n’y a pas de raison humaine sans émotion. C’est la grande différence entre la raison humaine et la raison des robots.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici