Les pensions, hantise des communes: mais comment vont-elles s’en sortir?

Belfius a livré son étude annuelle sur l’état des finances locales en Wallonie. Le sujet d’inquiétude numéro un: le financement des pensions des agents communaux. Les montants sont exorbitants… et ne feront qu’augmenter.

Les élections communales d’octobre approchent. De nombreux enjeux locaux seront évoqués, dans les différentes entités. Il y en a un qui, en dehors du cercle des mandataires et gestionnaires communaux, fait peu parler de lui, parce qu’il est technique, complexe, peu réjouissant: le coût des pensions à charge des communes. Et pourtant, il constitue la hantise numéro un des mandataires communaux. Et de loin.

Pour la 45e fois, Belfius a réalisé une large étude sur l’état des finances locales. La banque vient de livrer son analyse sur les communes wallonnes, avec, fin de cycle oblige, un regard sur l’ensemble de la mandature écoulée. Une fois n’est pas coutume, une enquête a été réalisée auprès des gestionnaires communaux, à savoir les échevins des Finances et les directeurs financiers, pour mesurer leur perception des principaux défis à affronter durant la prochaine législature.

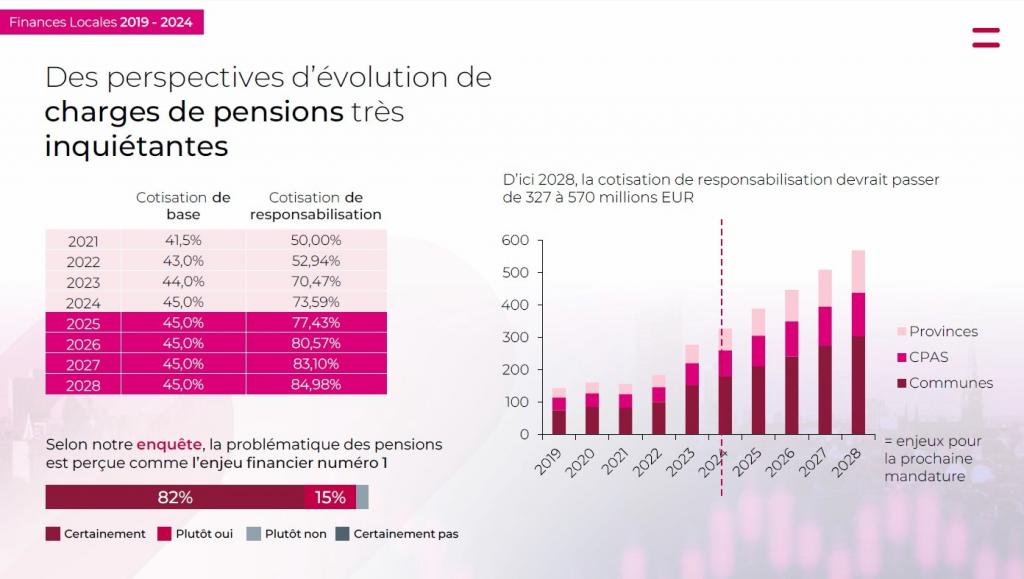

Les résultats sont sans appel. Les charges de pension représentent un enjeu financier majeur pour 97% des répondants wallons («certainement» pour 82% et «plutôt oui» pour 15%). Arrivent ensuite, pour compléter le trio de tête, les coûts liés à la sécurité (49% de «certainement» et 45% de «plutôt oui»), puis les coûts de la transition énergétique et des conséquences du dérèglement climatique (42% de «certainement» et 50% de «plutôt oui»).

Pensions, un manque d’anticipation

La problématique des charges de pension n’est pourtant pas neuve, mais elle fait office de bombe à retardement pour les pouvoirs locaux, qui peinent imaginer une viabilité du système à long terme. Précisons toutefois que toutes les communes wallonnes ne sont pas confrontées au problème dans une même proportion, les villes, grandes et moyennes, se trouvant en général davantage au pied du mur que les communes de plus petite taille.

«C’est un problème connu de longue date, qui n’a pas vraiment été anticipé. Pourtant, rien n’est plus prévisible que la charge des pensions, pour des pouvoirs publics», observe Arnaud Dessoy, auteur de l’analyse et responsable des études sur les finances locales chez Belfius.

Au départ, le problème naît d’une spécificité du système de pension des agents communaux statutaires. Les communes sont le seul niveau de pouvoir à supporter elles-mêmes, dans un système de répartition fermé, les pensions de leurs anciens agents statutaires, contrairement aux contractuels, qui émargent au régime général des pensions.

Jusqu’en 2011 et une loi alors imaginée par Michel Daerden, les communes finançaient ces pensions sur base d’une cotisation prélevée auprès des statutaires encore actifs. Mais au fil du temps, le matelas de cotisants s’est amoindri, tandis que la masse de pensionnés ne cesse d’augmenter. Pour résoudre ce nœud gordien, tout d’abord, le taux de la cotisation de base a augmenté au fil des années. S’y est ajoutée une deuxième source, la cotisation de responsabilisation, pour les villes et communes dont la cotisation de base ne suffisait pas à couvrir les charges de pension.

La cotisation de responsabilisation, censée initialement couvrir la moitié du solde restant (entre cotisation de base et coût réel des pensions) a elle aussi vu son taux augmenter, passant de 50% en 2021 à 74% désormais… et, selon les prévisions, 85% à l’horizon 2028.

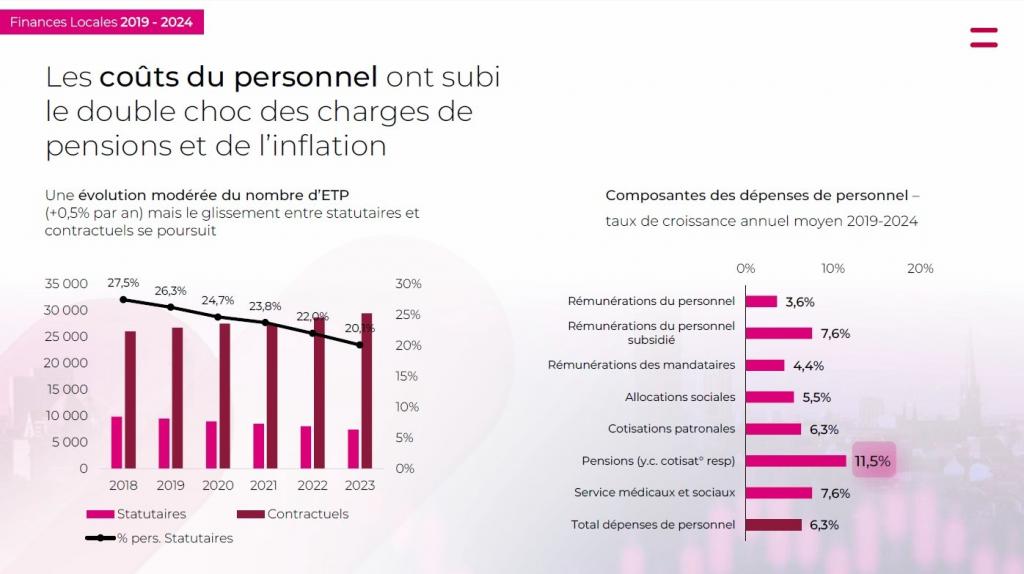

Très concrètement, cela fait planer la menace d’une explosion des dépenses de personnel pour les communes. Celles-ci représentent à elles seules 41% des dépenses totales et elles ont augmenté, en moyenne, de 6,3% par an au cours de la mandature écoulée. Les dix indexations survenues durant cette période expliquent en partie cette augmentation. Mais en décomposant les différentes catégories de dépenses de personnel, il apparait que ce sont les charges de pensions qui ont connu la plus forte augmentation (11,5% par an en moyenne). La seule cotisation de responsabilisation, pour l’ensemble des communes wallonnes, devrait passer de 327 millions d’euros en 2024 à 570 millions en 2028. Une augmentation plutôt vertigineuse…

Jusqu’ici, les communes, principalement les grandes villes, ont pu garder la tête hors de l’eau au moyen d’aides exceptionnelles accordées par la Région, c’est ce qu’on a appelé le «plan Oxygène». Mais les perspectives ne sont guère réjouissantes, d’autant plus que le nombre d’agents statutaires (qui cotisent pour les pensions, donc) diminue d’année en année, relativement au nombre d’agents contractuels. En 2018, les communes wallonnes comptaient 27,5% de personnel statutaire, contre 20,1% en 2024.

Particulièrement criant en Wallonie, comme à Bruxelles d’ailleurs, le problème se pose dans des termes un peu différents pour les communes flamandes. Là, le gouvernement régional a décidé de prendre à sa charge 50% des cotisations de responsabilisation. Profitant d’incitants mis en place sous le gouvernement Michel, les communes flamandes se sont davantage engagées à financer des pensions complémentaires pour leurs agents contractuels, ce qui leur permet de bénéficier d’une cotisation de responsabilisation réduite. Ce système a connu un moindre succès en Wallonie, ce qui n’empêche pas les grandes villes flamandes d’être confrontées à la même équation que leurs voisines wallonnes. En d’autres termes, le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, est confronté à des difficultés pas tellement éloignées de celles de Paul Magnette à Charleroi ou Willy Demeyer à Liège, pour ne citer que quelques exemples parlants.

La grande question consiste à présent à savoir comment s’en sortir, pour assurer le financement des pensions des anciens statutaires, sans asphyxier complètement les budgets communaux. «J’imagine qu’une partie de la solution passera par un apport extérieur», autrement dit un aide des autres niveaux de pouvoir, suggère Arnaud Dessoy.

Les unions des villes et communes de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles ont remis voici quelques jours un mémorandum aux différentes personnalités politiques en charge de négociation post-électorales: Bart De Wever (N-VA), Georges-Louis Bouchez (MR), Maxime Prévot (Les Engagés), David Leisterh (MR), Elke Van den Brandt (Groen).

«Cela fait suite au travail des comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales, explique William Verstappen, conseiller chez Brulocalis (communes bruxelloises). Toutes les cotisations de responsabilisations mises ensemble, pour les pouvoirs locaux des trois régions, représentaient 2,3 milliards d’euros en 2016, mais 3,7 milliards en 2024 et 5 milliards en 2029.»

Parmi les demandes des municipalistes figure un inévitable cofinancement du fédéral, mais aussi un alignement sur la cotisation, bien moindre, auxquelles sont soumises les régions et communautés. Mais surtout, et c’est peut-être la seule solution structurelle qui pourra répondre à l’enjeu, la demande est faite de mettre fin au système particulier du fonds de pension solidarisé. Autrement dit, d’inclure l’ensemble des agents communaux au régime général des pensions, pour que les communes soient logées à la même enseigne que tous les autres niveau de pouvoir.

Une fiscalité qui n’a presque pas été augmentée

La 45e analyse des finances locales de Belfius établit un bilan de la mandature communale qui s’achève. La période a été marquée par des crises majeures (Covid, inflation, crise de l’énergie, guerre en Ukraine) qui ont inévitablement eu un impact sur les finances communales.

Du côté des dépenses, tout d’abord, une augmentation inhabituellement élevée est observée: +7,1% par an en moyenne (contre 3,3% sous la précédente mandature), ce qui s’explique grandement par l’inflation et l’explosion des coûts de l’énergie. Les dépenses de personnel, notamment en raison des dix indexations vécues, ont augmenté en moyenne de 6,3% par an.

Malgré le contexte difficile, les communes ont pu faire preuve de «résilience», comme l’explique Belfius. Les aides régionales sont venues en appoint, mais l’augmentation moyenne des recettes (de 6,3% par an en moyenne) s’explique aussi par un effet de l’inflation, à savoir une augmentation de la base à imposable, qu’il s’agisse de la taxe additionnelle à l’IPP ou des centimes additionnels au précompte immobilier, les deux principales recettes fiscales des communes. Au final, 69 communes wallonnes ont augmenté un des deux taux au cours de la mandature et 42 l’ont diminué, ce qui conduit globalement à une augmentation très faible des taux d’imposition.

Cette résilience aussi se manifeste aussi par une forte propension à l’investissement, passant de 1,6 milliard en 2019 à 3,2 milliards en 2024, principalement dans les voiries (32%), la culture, les loisirs et les sports (19%), puis l’administration (18%).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici