Douloureux pay sages

Chauffée à blanc par l’actualité, la question des violences policières aux Etats-Unis percole de manière exemplaire dans My America, série poignante de Diana Matar exposée au Musée de la photographie, à Charleroi.

Un policier appuie son genou sur le cou d’un homme menotté et allongé sur le ventre à même la route. » Je ne peux plus respirer » ou » Maman « , implore en vain George Floyd, interpellé alors qu’il tentait d’écouler un faux billet de vingt dollars. Rien n’y fait, de tout son poids, Derek Chauvin maintient l’humiliant et létal écrasement pendant… 8 minutes et 46 secondes. Lunettes remontées sur le front, l’attitude du représentant des forces de l’ordre confine à la nonchalance. Filmée au moyen d’un téléphone portable, l’insoutenable séquence a fait le tour du monde tout autant qu’elle a mis le feu à l’Amérique, de Minneapolis, lieu du drame, jusqu’à Washington, et de New York à Los Angeles, en passant par Atlanta. Son message est limpide. Nul besoin d’une éducation à l’image pour décrypter le sens profond du tragique épisode traduit en millions de pixels. En son âme et conscience, qui a vu la scène a bien compris de quoi il s’agissait : il n’est ici pas simplement question de l’exercice, ô combien asymétrique et risqué, de la violence légitime. C’est bien plus qui se joue dans cette vidéo que la technologie démocratisée répand à la vitesse de l’éclair sur les réseaux. Surplombant un homme à terre, Chauvin assied un fantasme de domination séculaire, cet épouvantable héritage venu de l’époque du commerce triangulaire qui consiste à croire l’homme blanc supérieur.

Je ne m’interdis pas la beauté car il faut comprendre chacune des prises de vue aussi comme un hommage.

Délire interprétatif ? Aux quatre coins des Etats-Unis, la multiplication des » cases » du même acabit ne laisse pas de place au doute. Tant et si bien qu’en 2015, l’essayiste Ta-Nehisi Coates tirait la sonnette d’alarme dans un livre intitulé Une colère noire (Autrement, 2016). Pour mémoire, Coates s’adressait à son fils en ces termes éloquents : » En Amérique, la destruction du corps noir est une tradition. […] Et tu sais à présent – si jamais tu l’ignorais encore – que les services de ton pays ont été dotés du pouvoir de détruire ton corps. Peu importe que cette destruction soit le résultat d’une réaction malencontreuse et excessive. […] Ne détourne jamais les yeux de cette réalité. Rappelle-toi toujours que la sociologie, l’histoire, l’économie, les graphiques, les tableaux, les statistiques finissent tous par s’abattre sur le corps avec une violence inouïe. » Tout porte à croire que cette évidence, dont on aurait tort de croire que le pays de l’oncle Sam s’en est réservé l’exclusivité – rappelons l’affaire Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise, en France – avait une nouvelle fois été oubliée. Comment expliquer autrement le #BlackOutTuesday, lancé le 2 juin par l’industrie musicale américaine, qui a suscité la prolifération de carrés noirs sur Twitter, Facebook et Instagram, voire à la Une du New York Times ? L’obscénité du cliché monstrueux, cette » image de trop « , un homme qui du genou en assassine un autre, a fait émerger un mouvement unanime de repentance, soucieux de purger son aveuglement dans un fondu au noir. Un monochrome sombre, la fin de toute représentation, appelant de ses voeux le désir de ne plus rien voir d’un monde où l’on perd la vie en raison de sa couleur de peau.

Visée topographique

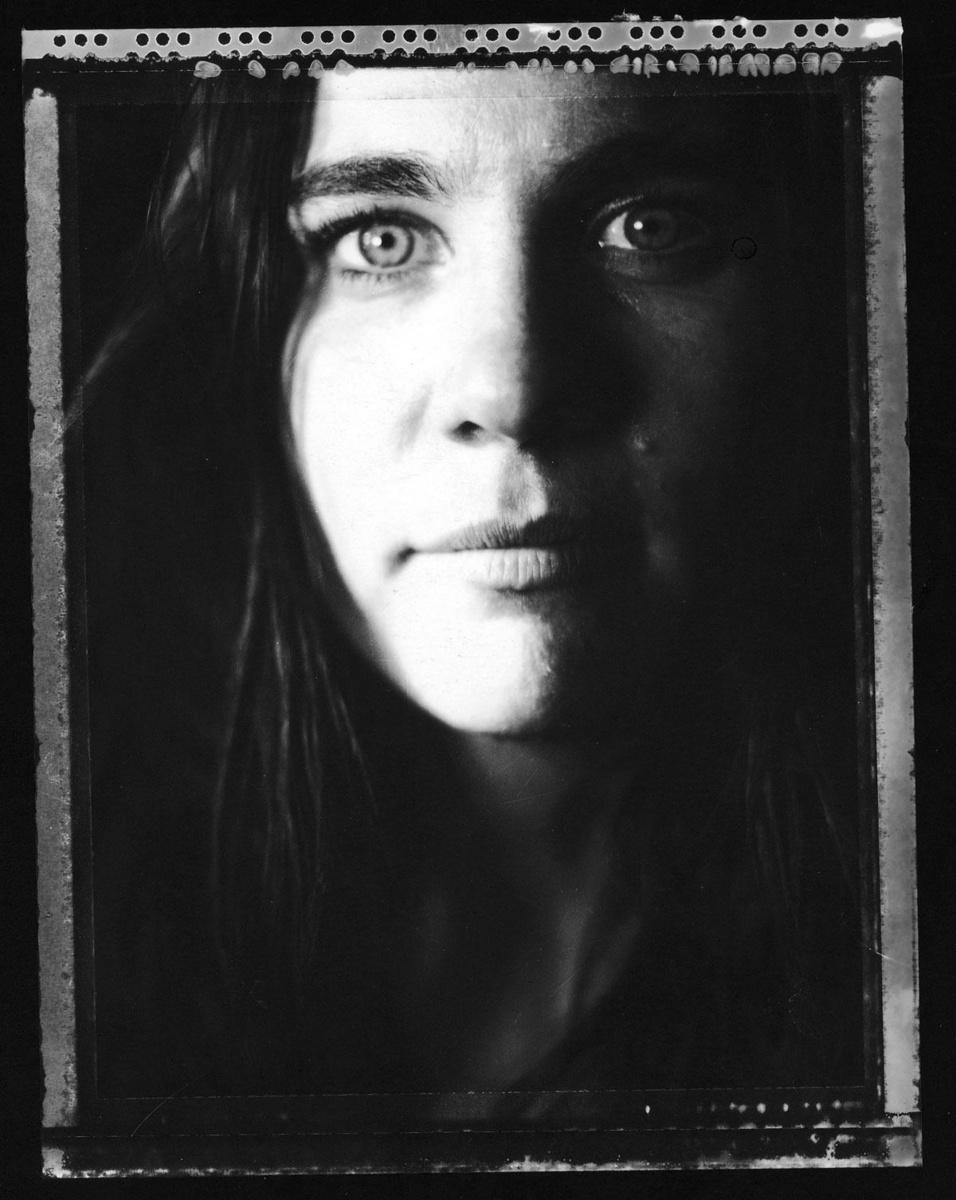

Pour motivée qu’elle soit, cette mort de l’image n’est qu’éphémère. Car dans le monde amnésique qui est le nôtre, la représentation est le chemin le plus rapide vers la conscientisation. Question : comment produire des visuels intelligibles dans un contexte où règne la surenchère spectaculaire, où l’émotion peut se faire mercenaire ? La réponse se glane du côté du Musée de la photographie où Diana Matar signe une proposition taillée à la serpe dont la pertinence est absolue. L’acuité de cette exposition a beau être exacerbée par l’actualité récente évoquée plus haut, la rigueur du propos n’est en rien altérée. My America (1) bouleverse d’autant plus que l’exposition se tient dans ce qui était autrefois le réfectoire de l’ancien carmel sur lequel s’est construit l’institution de Mont-sur-Marchienne. Ce lieu de silence austère, sans fenêtres, aligne 99 photographies extraites d’un projet initial qui compte 330 images. Quiconque en franchit le seuil est happé par la symétrie solennelle de la scénographie. Face aux dizaines de photographies de format carré, prend l’envie de poser le genou à terre. Noir et blanc dans leur grande majorité (la couleur est là pour dire que la problématique se conjugue au présent), les images se présentent soulignées d’un passe- partout et ceintes d’un cadre clair que jouxtent des cartels lapidaires comme des pierres tombales (un nom, un lieu, deux dates, une pour la naissance, l’autre pour le décès). Très vite, le visiteur imagine qu’il fait face à une sorte de mémorial, un alignement de stèles funéraires agencées selon un insupportable crescendo (de la victime la plus âgée, née en 1949, à la plus jeune, tuée à 14 ans). L’impression n’a rien d’erroné, il y a de cela : un dispositif consacré pour un pèlerinage d’un genre nouveau.

Pour comprendre la démarche, il faut savoir que Diana Matar, basée à Londres, est revenue dans son pays d’origine, les Etats-Unis, avec la ferme intention de répertorier les endroits où la police a tué des civils entre 2015 et 2016. Inspirée par une tradition photographique à cheval sur le paysage et la veine documentaire, elle a inscrit sa pratique dans la lignée de ceux que l’on a appelé, dans les années 1970, les » nouveaux topographes « . Soit des pointures telles que Robert Adams, Lewis Baltz ou Henry Wessel dont l’approche se voulait purement géographique, descriptive. Une différence, toutefois : si elle accorde un soin tout particulier à l’espace, Diana Matar entend examiner le lien qui unit lieu et violence, une dimension qui traverse son oeuvre. » Il y eut d’abord Evidence 2014, une série d’images que j’ai montrées à la Tate Modern, à Londres, et à l’Institut du monde arabe, à Paris. Elle résulte de recherches, menées en Libye, pour restituer l’atmosphère émanant des endroits où s’est exercée la violence, en l’occurrence celle du régime de Kadhafi. J’ai travaillé plusieurs années sur des personnes que le pouvoir avait fait disparaître. »

Dans la foulée, Diana Matar explique ce qui l’a décidée à revenir aux Etats-Unis et à se lancer corps et âme sur le projet My America. » C’est d’apprendre l’existence, dans mon propre pays, d’affaires aussi effroyables que celles qui ont coûté la vie à Tamir Rice, Michael Brown ou Eric Garner. J’ai fait le lien entre cette violence d’Etat et celle sur laquelle je travaillais jusqu’ici. Je me suis révoltée devant ce renversement : cela même qui est censé protéger les citoyens finit par provoquer leur mort. J’ai décidé de partir sur les routes pour me confronter à cette réalité, à l’intérioriser. J’avais l’intention de me rendre sur les 2 239 lieux dans lesquels des faits de violence policière ont été rapportés. A un moment donné, j’ai dû m’arrêter, je n’avais plus d’argent mais j’en savais assez « , confie la photographe.

Elles nous regardent

Une porte de garage surmontée d’un numéro. Une flèche vengeresse, comme tombée du ciel, plantée sur une aire d’autoroute. Des fauteuils empilés qui transforment un coin de nature en décharge à ciel ouvert. Des lieux anodins mais pas bénins. Car, à chaque fois, un nom encadré par deux dates hurle une disparition. Donald Allen Springs (1949 – 2015), Mario Sandoval (1997 – 2016). Mose Ruben (1980 – 2016). Les endroits que Diana Matar photographie correspondent aux adresses qu’elle a obtenues par les rapports de police. » Ce ne sont pas pour autant des scènes de crime « , précise-t-elle. La force des images de l’Américaine réside dans la pureté des lignes, l’absence de toute présence humaine. Les agencements de façades ou les paysages qu’elles découpent nous regardent davantage que nous ne les regardons. Prises au smartphone, ce qu’il est très difficile de détecter mais qui a du sens, car » sans ces outils nous ne saurions souvent rien des meurtres policiers « , et expurgée de tout pathos, ces prises de vue pointent les structures du réel au lieu de s’appesantir sur des symboles faciles.

Car ce sont avant tout des mécanismes sociaux cachés qui causent ces drames récurrents secouant l’opinion publique. » La question essentielle est de comprendre pourquoi la violence policière continue à meurtrir le pays avec une telle intensité « , poursuit Diana Matar. » De multiples facteurs entrent en ligne de compte. Après la mort de Michael Brown, un rapport a prouvé que la ville de Ferguson était en partie financée par les amendes, liées à des infractions routières, essentiellement adressées à des personnes noires. Cette politique de financement publique discriminatoire venait remplir les caisses d’une administration en manque de moyens. Il y a aussi le trop faible taux de forces de l’ordre par rapport au nombre d’habitants, l’un des pires ratios au monde. Une autre raison est à chercher du côté des statistiques relatives aux armes. Les Etats-Unis font valoir 5 % de la population mondiale mais possèdent 50 % des armes en circulation sur cette planète. Sans compter qu’un tiers des personnes abattues souffrent de désordres psychologiques. Les institutions qui s’occupent de santé mentale subissent des restrictions drastiques, elles ne peuvent plus assumer leur rôle. Il revient donc aux policiers de s’en charger. Enfin, il faut également pointer une culture du racisme. Sur un millier de personnes tuées chaque année par la police, un un Afro-Américain âgé entre 15 et 34 ans a neuf fois plus de chances de se faire abattre qu’un Blanc, quatre fois si l’on reste sur la même tranche d’âge. De plus, ils sont harcelés en ce qu’ils sont soumis à davantage de contrôles et arrêtés beaucoup plus souvent. »

Il reste que si les images de Diana Matar désignent impitoyablement du doigt des choix de société, dont chacun se plaît à ignorer les conséquences, elles affichent également une lumière, une beauté particulière. » Je ne m’interdis pas la beauté car il faut comprendre chacune des prises de vue aussi comme un hommage. Chaque image représente non seulement un acte de violence mais aussi la perte d’un individu – un individu avec famille « , conclut-elle.

(1) My America, Diana Matar : au Musée de la photographie, à Charleroi. Jusqu’au 20 septembre prochain.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici