Pierre Lemaitre, Goncourt 2013: « Nous sommes déjà entrés dans une démocratie autoritaire »

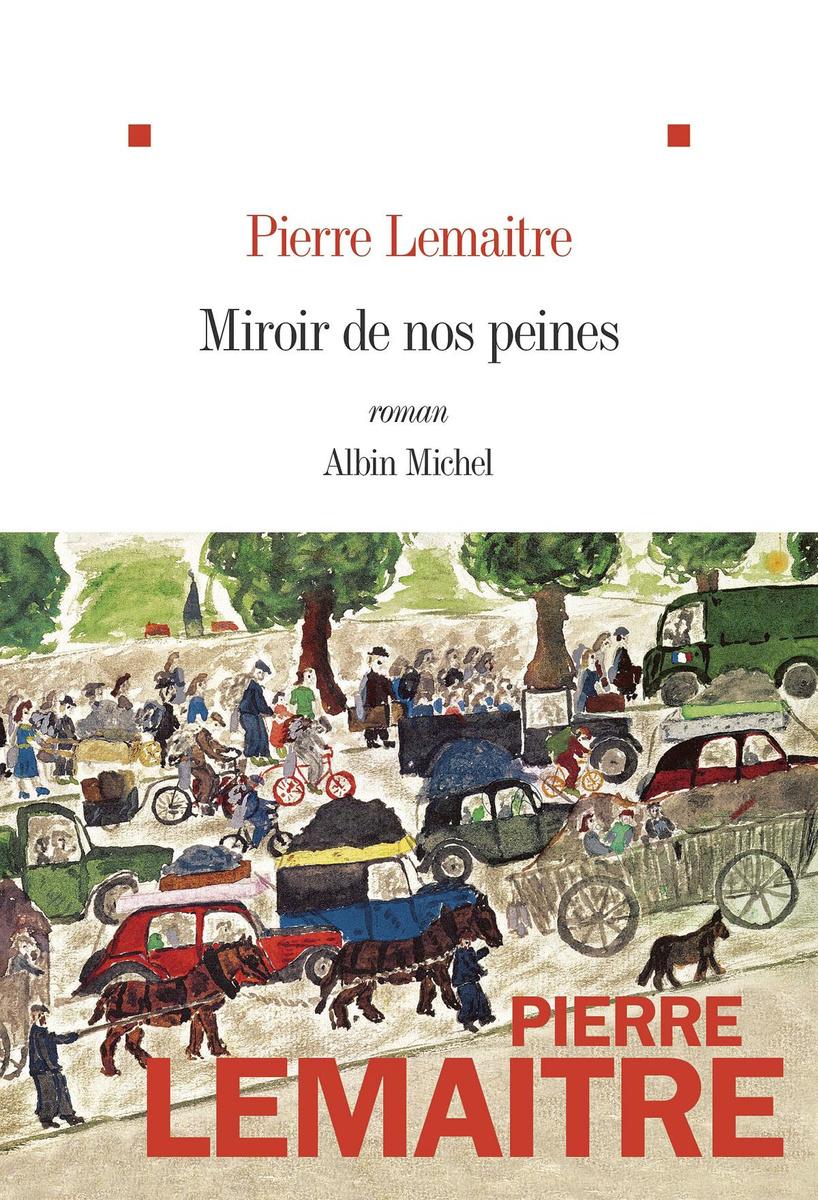

Le Goncourt 2013 clôt sa trilogie de l’entre-deux-guerres avec une fresque picaresque, Miroir de nos peines. Un tableau croustillant et émouvant de la débâcle morale et militaire française, vue à travers les yeux d’une institutrice, d’un soldat intègre, d’un combinard et d’un imposteur charismatique. Un roman populaire à l’image de son auteur : généreux, humble, franc, drôle et engagé.

Comme pour les deux premiers volets de la saga, dont le Goncourt Au revoir là-haut, la scène d’ouverture est un morceau de bravoure, avec un effet crescendo et un rebondissement qui laisse le lecteur tremblant. Est-ce votre signature ou une ficelle littéraire pour harponner le lecteur ?

C’est une signature dans la mesure où, dans le type de romans que j’écris, le roman d’aventure, il faut commencer assez vite. Mettre le lecteur très vite dans une action qui va l’impliquer émotionnellement. Et puis il y a une deuxième raison à cette signature, c’est la clarté du contrat narratif. Au fond, cette scène elle vise à annoncer clairement le projet du livre. Dans Couleurs de l’incendie, il y avait dans la scène d’ouverture un petit garçon de 7 ans qui se défenestre. Des lectrices m’ont dit « après ces pages-là je n’ai pas pu continuer ». Je leur ai répondu qu’elles avaient bien fait, que ce livre n’était pas pour elles. Car après le petit garçon, devenu hémiplégique, va être difficile à supporter. Je trouve que c’est assez honnête d’annoncer dès le début le grain du livre et ainsi de permettre au lecteur de décider s’il signe implicitement le contrat que le romancier lui propose ou s’il préfère passer la main. C’est une signature dans la mesure où je n’avance pas masqué et je fais une scène qui va sélectionner les lecteurs ou clarifier le type de rapport que j’entretiendrai avec eux.

Avec leurs pilotes qui plantent le décor et les personnages, les séries télé procèdent un peu de la même façon…

C’est vrai mais soyons clairs, les lecteurs sont devenus des lecteurs pressés. Moi-même je suis devenu un lecteur pressé. Il y a 30 ans je pouvais attendre 80 pages où je m’ennuyais un petit peu avant de décider que je ne lirais pas ce livre parce qu’il ne me convenait pas. Aujourd’hui, après 25 pages, si ça ne me plaît pas, je passe au suivant. On est tous devenus des lecteurs plus pressés parce que le cinéma nous a habitués à des montages qui sont quasiment à la limite de la perception cognitive et les séries télé à nous harponner avec des teasers. Si vous voulez avoir une chance aujourd’hui de capter le lecteur, il faut en passer par là. Au demeurant ce n’est pas une corvée de le faire dans la mesure où moi-même j’ai besoin de me mettre sur les rails de l’écriture. Ce n’est pas tellement qu’on imite les séries mais plutôt que les modes narratifs ont beaucoup changé au cours des 20 dernières années et il y a des choses auxquelles le public est habitué, qu’il attend et qui sont narrativement efficaces. Je ne vois donc pas pourquoi on s’en priverait.

Il y a trois institutions qui rendent fou. La plus névrotique, c’est la famille. Après, il y a l’école. Et ensuite l’entreprise.

La famille est un thème récurrent dans votre travail…

Je considère qu’il y a 3 institutions qui rendent fou. La toute première, la plus névrotique, c’est la famille. Après il y a l’école. Et ensuite l’entreprise. Je me suis intéressé à l’entreprise dans un livre qui s’appelait Cadres noirs et qui parlait de la névrose de l’entreprise. Ici, je me suis penché sur la famille. Peut-être qu’un de ces jours je m’intéresserai à l’école.

Votre propre histoire familiale vous a-t-elle servi de modèle ?

Pas particulièrement. Mais je vois dans mon entourage et un peu partout les intenses dégâts que provoquent systématiquement les névroses parentales. Nous ne sommes jamais que le résultat de la névrose de nos parents. Et ça c’est une donnée tellement universelle que je n’ai pas eu besoin d’aller puiser dans ma propre famille pour m’en rendre compte.

Vous alternez la petite et la grande Histoire. Est-ce pour donner du souffle aux trajectoires intimes ou pour humaniser les grands drames collectifs?

C’est peut-être moins sophistiqué que ça. En vérité, ma conception de l’Histoire consiste à la regarder au niveau du peuple, des petites gens, ces strates sociales dont je suis moi-même issu. Mon idée, qui n’est pas très originale puisque c’est celle de l’école des Annales, c’est que ceux qui font véritablement l’histoire, qui sont ses principaux acteurs, ne sont pas toujours ceux qui prennent des décisions, ceux qui sont situés le plus haut sur la pyramide du pouvoir, mais au contraire ceux qui se trouvent à la base de cette pyramide. On le voit dans mon livre. Au moment où tous les gouvernants se sont enfuis, au moment où il n’y a pas plus de pouvoir, les seuls qui tiennent encore un peu les rênes ce sont ces braves soldats qui dans des conditions désespérées vont malgré tout tenter de protéger leur pays contre l’envahisseur. La raison de ce mélange tient donc plus à une conception politique du monde qu’à une stratégie littéraire.

Un de vos personnages est un imposteur qui devient la voix officielle de la France, multipliant les communications complètement farfelues. Est-ce un clin d’oeil à notre époque ?

C’est le plus contemporain dans la mesure où il est le fabriquant des fake news, ce qui est quelque chose de très moderne. Cette idée de la propagande d’Etat, du mensonge d’Etat qui entre en résonnance avec la politique américaine par exemple. Mais c’est en même temps un trompe-l’oeil de penser qu’il est le plus moderne des personnages car je crois que ce qui est moderne c’est le fait que les plus humbles, les plus effacés sur l’échiquier social et qui jouent un rôle dans le roman, une institutrice, un restaurateur, un pharmacien, sont ceux qui subissent les dégâts de la politique qui leur est imposée et en même temps ce sont ceux qui continuent à faire marcher la machine. Ils sont assez d’aujourd’hui en ce sens. Les harmoniques qu’on peut tirer des années 40 à aujourd’hui résonnent un peu fort à nos oreilles.

On en vient à la dimension politique du roman. Vous définissez-vous comme un écrivain engagé ?

J’accepte l’étiquette et je la revendique. L’intérêt de la littérature ce n’est pas que les intrigues littéraires ne renvoient qu’à elles-mêmes. Si une intrigue littéraire ne renvoie pas à une réalité plus profonde, le livre n’a pas grande utilité.

Ce troisième tome est moins machiavélique dans son intrigue et plus porté sur l’analyse sociologique de la « drôle de guerre ». Un changement de registre conscient ?

J’aimerais vous répondre oui pour avoir l’air intelligent à peu de frais. Mais en fait non. Je pense que c’est l’intrigue qui m’a conduit là. Je ne crois pas mal à l’inconscient du texte. Le premier livre de la trilogie est plutôt un roman d’hommes, il y a peu de femmes. Le deuxième était plutôt un roman de femmes puisqu’elles y occupaient le premier plan. Et celui-ci, bizarrement, est plutôt un roman de couples. Plusieurs couples ou tandems vont se former et se chercher. Je parie pour que ce soit un calcul de l’inconscient. Il n’y a en tout cas pas eu de ma part la volonté de faire d’abord un roman d’hommes, puis de femmes, puis de couples. L’inconscient a équilibré tout ça.

Des couples souvent mal assortis au demeurant…

Dans le registre dans lequel je travaille, le roman d’aventure, on a besoin de contrastes forts entre les personnages. Comme dans tous ces grands romans simplificateurs que sont Les trois mousquetaires ou Les misérables, on a besoin de contrastes forts pour que les passions soient chauffées à blanc et que les situations soient amenées à incandescence. C’est une règle du genre. Pour avoir ces contrastes forts, vous étirez les antagonismes.

Vous avez redonné ses lettres de noblesse à la littérature populaire. Pourquoi peu d’auteurs explorent ce terrain-là, autrefois très prisé ?

Je ne sais pas trop. Ça reste assez mystérieux pour moi. Je peux faire quelques hypothèses qui ne sont pas des croyances et encore moins des certitudes. Je pense quand même que je n’ai pas à moi tout seul anobli le genre. Ce serait prétentieux de penser que mes livres vont créer une révolution littéraire telle que, après moi, la littérature ne sera plus la même. Déjà, il y a le fait que la littérature a beaucoup moins d’influence qu’on ne pourrait l’imaginer. Les gens lisent, aiment ça mais je ne suis jamais qu’un type qui écrit des histoires. La deuxième chose, c’est que nous avons en France une tradition longue et durable de littérature psychologique dont ne se défait pas comme ça. L’intrusion du roman policier dans le domaine de la littérature a amené une partie des auteurs à se dissocier de la littérature psychologique pour aller vers une littérature que j’appellerais psycho-sociale. Mais le fond de la littérature reste une affaire plutôt psychologique. Et ce ne sont pas 2 ou 3 livres de Pierre Lemaitre, même auréolés d’un peu de succès et de légitimité, qui sont de nature à renverser la table.

Ce rôle n’est-il pas joué par les séries télévisées aujourd’hui ?

Oui. Et vous remarquerez que la série télé emprunte complètement à la littérature. Rien n’est plus feuilletonnant que les séries télé. Or le feuilleton c’est une invention littéraire du XIXe. Les Mille et Unes nuits était déjà un feuilleton mais c’est au XIXe que le genre du feuilleton trouve sa forme stable. Je me souviens que dans les années 60, notamment dans le journal France Soir qui était le grand quotidien de l’époque, une page entière était consacrée à de la bande dessinée, à des jeux et à deux ou trois feuilletons pour différentes classes d’âge et classes sociales. On avait le feuilleton à l’eau de rose, le feuilleton policier. Il y a en avait pour tous les publics. Quand ce genre a disparu de la presse on a pensé qu’il était mort. Or, très curieusement, c’est ce genre-là que la série télé est allé exhumer et a remis sur le devant de la scène. C’est une grande victoire de la littérature !

C’est aussi la preuve que l’être humain a besoin d’histoires pour vivre…

Je suis un peu mal à l’aise avec ça. Je suis convaincu que le besoin d’histoires est enraciné dans notre inquiétude parce qu’elles donnent du sens au réel. Mais je m’interroge quand même. On m’a rapporté qu’une critique littéraire disait que mes livres lui tombaient des mains, sous prétexte que Lemaitre est un type qui raconte juste des histoires, et qu’elle n’a pas envie qu’on lui raconte des histoires. Quand j’entends ça, je me mets à douter de ma théorie. Peut-être qu’elle a raison et que raconter des histoires ce n’est jamais qu’une facilité. J’ai pourtant l’impression que c’est un besoin qui est encapsulé dans notre inquiétude. Regardez les enfants. La première chose que l’on fait dès qu’ils ont un peu de langage, c’est de leur raconter des histoires. Et pourquoi fait-on ça ? Pour leur permettre de donner du sens au monde qui les entoure. Quand on raconte des contes de fée qui sont épouvantables, avec des parents qui abandonnent leurs enfants dans la forêt, avec des enfants qui sont dévorés par des ogres, etc., qu’est-ce qu’on leur dit ? Tu peux avoir peur mais tu ne vas pas en mourir. Demain matin tu te réveilleras vivant. Tu vas apprivoiser tes peurs, tes terreurs, tes angoisses. Les intrigues narratives servent dès l’enfance de vecteur puissant de réassurance et de compréhension du monde. Si cette dame a raison, j’ai raté une marche quelque part mais je ne sais pas où.

A l’ère de l’image, la littérature a-t-elle perdu de son aura selon vous ?

La littérature a perdu de son aura dans la mesure où elle a perdu une partie de son périmètre d’action. Jusqu’au milieu du siècle dernier, elle ne partageait son territoire de pourvoyeuse de fiction avec aucun autre média. Quand le cinéma est devenu un grand art populaire, avec la télévision aussi, il a fallu qu’elle accepte de partager son territoire. Et c’est normal. Pendant 20 siècle, et peut-être plus, elle a régné sans partage sur la fiction. Elle était le seul vecteur fabriquant de la fiction. Il était normal que dans l’ère moderne elle partage un peu de son aura avec des rivaux différemment armés. Je ne dirais pas mieux armés comme Nathalie Sarraute. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas trop inquiet pour l’avenir de la littérature parce que son rival le mieux armé c’est l’image. Or on voit bien que les gens sont presque toujours déçus par les adaptations des romans qu’ils ont aimés. Le cinéma impose des images, il impose les visages des personnages. Il y aura toujours des gens qui préfèrent se fabriquer leurs propres images mentales.

La politique n’est pas une discipline d’intention c’est une discipline d’action. Je juge les actes et les actions.

Son pire ennemi n’est-elle pas elle-même quand elle pratique l’entre-soi et tourne le dos à l’époque ? Comme on l’a vu encore récemment avec l’affaire Matzneff…

Ce débat est aussi vieux que la littérature. Regardez les scandales au XVIIe siècle. Je suis en train de feuilleter en ce moment les Historiettes de Tallemant des Réaux qui datent du XVIIe. Le livre faisait scandale parce qu’il racontait les coucheries des uns et des autres. Pour moi, tout ça c’est l’écume. Je ne dis pas qu’elle n’est pas intéressante parce qu’elle pousse à des réflexions sur le rapport de la littérature à la morale mais au fond, on ne peut pas dire qu’aujourd’hui ce soit plus scandaleux qu’avant. Céline était scandaleux. On n’a jamais réussi à faire la paix entre le génie littéraire de Céline et ses engagements personnels. Encore aujourd’hui, c’est comme le scotch du capitaine Haddock, on ne sait pas par quel bout le prendre ou s’en séparer. Je n’ai pas l’impression que l’affaire Matzneff soit d’une très grande nouveauté dans le champ du scandale littéraire.

A titre personnel, distinguez-vous l’homme de l’oeuvre ?

J’ai une réflexion relativement simple par rapport à ça. Je pense que quand quelqu’un fait des choses qui tombent sous le coup de la loi, il faut qu’il soit jugé. Et s’il est coupable qu’il soit puni. Je ne participe pas à l’idée que ce soit la littérature qui remplace la justice. Ni même qui remplace le crime. Si monsieur Matzneff est coupable de choses qui ne sont pas prescrites il faut qu’il soit arrêté et jugé. Par contre, ostraciser sa littérature sans distinction au nom du fait qu’il est coupable ça voudrait dire qu’il faut aussi interdire la publication Voyage au bout de la nuit. Et ça, voyez-vous, ça me semblerait une très mauvaise action pour la littérature.

Vous êtes très critique à l’égard de la politique d’Emmanuel Macron. Que lui reprochez-vous exactement ?

Je ne fais pas à Macron de procès personnel. L’homme ne m’intéresse pas. Il ne m’intéresse que pour ce qu’il fait. La politique n’est pas une discipline d’intention c’est une discipline d’action. Je juge les actes et les actions. Il y a deux choses qui me frappent : d’abord le modèle néolibéral qu’il défend et qui me semble absolument condamné. Les preuves sont accablantes qu’il ne permettra pas de répondre à la catastrophe climatique qui nécessite des mesures urgentes et drastiques. Le néolibéralisme, qui est une déclinaison du capitalisme, choisit toujours l’enrichissement à court terme sur les investissements profitables collectivement sur le long terme. C’est un système dépassé. Songez à cet enfumage quand on parle de start-up nation, de président DRH du pays qui embauche sur CV sa majorité parlementaire… Tout cela me semble une fumisterie sans nom. Ce qui me paraît aussi très critiquable c’est que nous sommes déjà entrés dans une démocratie autoritaire : relatif parti unique au parlement, droits de l’opposition systématiquement rognés, projet de réduire le nombre de députés, c’est-à-dire le nombre de personnes qui pourront exprimer leur désaccord, une presse qui ne joue plus, en tout cas sur les grands canaux, son rôle de contre-pouvoir, et fait même office de caisse de résonnance de ce qui se décide politiquement en haut lieu. Il faut encore ajouter l’interdiction très ouverte de manifester, et la répression extrêmement violente d’une police qui est devenue l’une des plus violentes d’Europe, tout ça a une allure un peu fascistoïde que je déteste.

Qu’est-ce qui pourrait faire changer ce système ?

Si j’étais un homme politique je répondrais volontiers à votre question. Et je vous enverrais ma plaquette avec mon programme politique. Mais je ne suis qu’un citoyen et un romancier. Je peux dire ce qui ne va pas mais si je savais ce qu’il faut faire à la place, au lieu d’être romancier, je me présenterais aux élections.

Vous ne cachez pas pourtant vos accointances avec la théorie marxiste… Doit-on aller dans cette direction ?

Ce n’est pas une référence en terme de solutions politiques. C’est une référence en terme d’analyse politique. Je crois, en tout cas en partie, que certaines analyses de Marx sont encore opérantes pour comprendre ce qui se passe. La lutte des classes n’a plus la forme que Marx lui voyait à la fin du XIXe siècle. Mais la lutte des classes s’est déplacée. Elle occupe d’autres terrains et se découpe différemment. Mais le concept reste relativement opérant. La possession des moyens de production, etc. ce sont des concepts encore utiles. Je ne plaide pas pour le marxisme comme solution politique mais je l’envisage comme étant pour partie un outil de compréhension et d’analyse de la situation sociale.

Avec l’âge, les écrivains ont tendance à s’embourgeoiser. Vous c’est l’inverse, plus vous vieillissez, plus vous vous radicalisez. Comment l’expliquez-vous ?

Il y a deux choses. D’abord, je ne peux pas rester indifférent à l’injustice. Le deuxième paramètre c’est que je suis devenu un privilégié et que donc, l’écart entre la classe dont je proviens et la situation à laquelle je suis parvenu s’est tellement agrandi que quand je me penche vers le bas de la pyramide sociale, là où je me trouvais il y a seulement une vingtaine d’années, j’ai l’impression d’une distance abyssale. Comme s’il était normal qu’il y ait des super riches et des super pauvres. Je lis même des articles qui se réjouissent qu’on a des riches, qu’on en est fiers, que l’homme le plus riche du monde soit un Français. Je pense à l’inconscience assez criminelle de ces gens parce que cette injustice, ce manque de générosité dans le partage des richesses, est un volcan qui va tôt ou tard exploser. On voit déjà avec les mouvements insurrectionnels en France qu’il y a une prise de conscience de ce mauvais partage des richesses. Et on s’étonne que ces gens-là adoptent des comportements insurrectionnels mais je peux vous dire que ça n’est que le début.

Les réseaux sociaux jouent un drôle de rôle dans les démocraties…

On a toujours vu que les innovations technologiques mettaient en défaut la période dans laquelle ils surviennent. Chaque fois qu’il y a eu une nouveauté, comme quand on a découvert le génome pour prendre un autre exemple, on voit tout de suite que la société se saisit des choses avant que les hommes aient eu le temps d’analyser les effets pervers que ça va engendrer. Et généralement ces effets pervers ont de l’avance sur les hommes politiques. Et ça c’est vrai pour les réseaux sociaux comme pour les autres innovations technologiques. Pour l’instant on est dans une période trouble pendant laquelle nous n’avons pas encore mesuré tous les effets pervers que ça pouvait avoir. On a vu les effets positifs mais les effets négatifs ne nous ont pas encore permis de mettre en place les garde-fous. On a parlé de bioéthique bien après que la technologie a permis d’envisager des manipulations comme la PMA. Les hommes politiques ont été pris de vitesse. Mais ça c’est vrai pour toutes les technologies naissantes.

Quels sont vos projets ?

Je travaille sur les 30 glorieuses. Je vais enjamber la guerre et me consacrer à la période 1945-1975. Les mal nommées 30 glorieuses puisqu’en fait les 10 premières années d’après-guerre ont été très difficiles pour tout le monde. Ce sera une histoire familiale. J’ai l’intrigue mais je ne sais pas encore si ce sera un diptyque, un triptyque ou une autre forme.

Bio express

1951 : Naissance, le 19 avril, à Paris.

2006 : Se consacre à l’écriture après avoir travaillé pendant des années dans la formation professionnelle des adultes.

2010 : Aborde le thriller social avec Cadres noirs (Calmann-Lévy).

2012 : Apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon lors de l’élection présidentielle.

2013 : Prix Goncourt pour Au revoir là-haut (Albin Michel), premier volet de sa trilogie consacrée à l’entre-deux-guerres.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici